“Tiene la felicidad el hábito y tal vez el compromiso de, al menos una vez en la vida, darle la oportunidad a todo hombre y toda mujer de encontrar el camino que le lleve a su propia utopía particular. Una, al parecer, justa oportunidad que en muchas ocasiones pasa inadvertida y que muchos piensan que no se corresponde con la realidad, pues la suerte no atiende a razones ni posee dueño ni soberano, habiéndose ganado el privilegio de no inclinarse ante ningún ser de este mundo”.

“Resulta la suerte de todos los seres, un ente huidizo, capaz de conceder las mayores alegrías o en contrapartida, arrebatarlas, dejando tras de sí tan solo el hálito de las penas más profundas…”.

“El trono de la reina Valaria”

Por Edanna

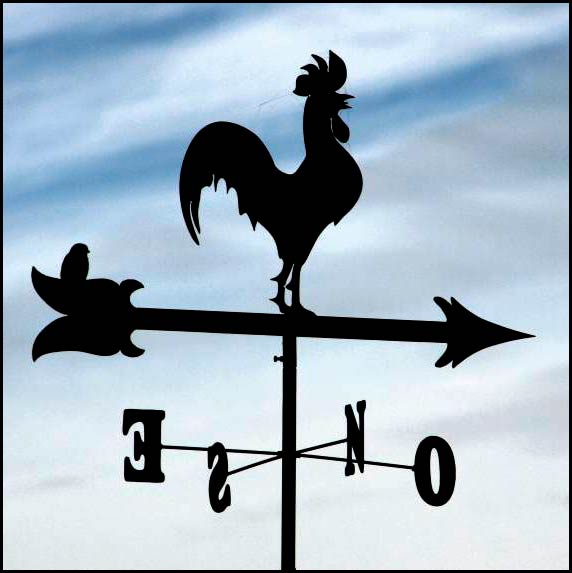

Pasados trece minutos exactamente de las doce del mediodía, hora de la costa este, ―momento perfecto para andar rezando un Ángelus― la veleta en forma de gallo quirico en lo alto del campanario de Hawkesbury comenzó a girar tan alocadamente que algunos de sus viejos y oxidados tornillos salieron despedidos en todas direcciones, con tan mala suerte, que uno de ellos vino a parar el doble whisky con Ginger-ale que Monsieur Jean Claudette se estaba tomando sentado tranquilamente en el porche de su casa en el margen de la única carretera que cruza el pueblo, llena hasta arriba de socavones.

Así terminó la historia de uno de los tornillos más antiguos que existían sobre toda Norteamérica, pues aquel tornillito había formado parte, nada más y nada menos , que de uno de los soportes del pescante que pertenecía al carro que el general Albert Pike (A.P.), de los estados confederados, había empleado para poner pies en polvorosa ―lo que es un decir pues iba en carro― hacia Canadá, escapando de chiripa tras probar suerte de forma infructuosa en Nueva York; ciudad donde se dan bien los jamones, como bien sabes, pero que no destaca por su hospitalidad precisamente.

Así terminó la historia de uno de los tornillos más antiguos que existían sobre toda Norteamérica, pues aquel tornillito había formado parte, nada más y nada menos , que de uno de los soportes del pescante que pertenecía al carro que el general Albert Pike (A.P.), de los estados confederados, había empleado para poner pies en polvorosa ―lo que es un decir pues iba en carro― hacia Canadá, escapando de chiripa tras probar suerte de forma infructuosa en Nueva York; ciudad donde se dan bien los jamones, como bien sabes, pero que no destaca por su hospitalidad precisamente.

Cómo acabó aquel histórico tornillito coadyuvando a sujetar la dignidad del gallo en lo alto del campanario en su función de indicar a todas aquellas compasivas, regulares y diabólicas personas la dirección de donde sopla el viento, es un completo misterio; pero extrapolando en cuanto a las necesidades y a las motivaciones de las gentes de la época en su afán por aprovechar hasta la última migaja del pan de la mesa para hacer un puchero, se puede entender que las nociones de reciclado datan desde hace ya varias centurias, por mucho que nos lo quieran vender como una manía más de la era de Acuario.

Del Whisky pasó a un lugar donde, curiosamente, también se extienden las sombras en todo el sentido de la palabra ―expresión que, como habrás notado, resulta de mi entera satisfacción―. De allí la antiquísima piececilla de herrumbroso metal sufriría una suerte mucho peor pues, más tarde, se deslizaría a través de estrechas tuberías hasta los confines del mundo, allí donde se esconden y ocultan todas las cosas “indignas” del ser humano; no sin antes provocar una de las peores gastroenteritis en el “regular tirando a ahí-ahí” de Jean Claudette.

Pero antes de que todos estos sucesos tuviesen lugar, esas mismas cañerías iban a soportar uno de las convulsiones más intensas en toda su historia de fatiga de materiales, lo que un par de años más tarde ocasionaría uno de las roturas más espectaculares, y con uno de los efectos más catastróficos, que se recuerdan en la región aunque sin daños personales ni víctimas que lamentar.

Pues sin avisar sobrevino La Tempestad, que removería los cimientos de la tierra en aquella región como nunca lo había hecho antes tormenta, borrasca o tornado alguno, y que la naturaleza dictamina ella solita cómo y de qué manera ha de suceder, sin necesidad de andar perdiendo el tiempo preguntando por ahí. La tempestad pues, a mi juicio, debe ser seguramente varón ya que los mapas los entiende todos y jamás osa interrogar a nadie con la intención de pedir indicaciones sobre esta o aquella dirección; no vaya a ser que la tomen por turista.

No se recuerda o tiene constancia de que hubiese antes una tormenta peor de los últimos setenta años y eso que muchos de los ancianos de la residencia para mayores Marie Carillon pusieron un gran entusiasmo en discutir acaloradamente hasta bien entrada la madrugada ―mientras el viento azotaba los cristales de forma salvaje― sobre si esta fue peor que la del 48, que si la del 56, que si aquella o la otra o la de más allá, o la del año bisiesto aquel en el que había ganado Nixon y el todopoderoso había desatado algo de su furia por todos aquellos acontecimientos tan vergonzosos para la historia de Norteamérica, “el Señor la tenga en su gloria”.

Pero, pese a su férrea sujeción a base de remaches de acero ―y que llevó a la tumba con una sonrisa de satisfacción, “por una tarea bien hecha”, al bisabuelo de Phillipe, uno de los panaderos del pueblo y cuya madre hace unos “Avoine” que están de morirse―; a pesar de las firmemente clavadas planchas de estaño sobre las gruesas placas de madera de la torre en forma de lanza, y que sujetan a su vez la base del gallo de metal ―que una vez terminara de fundir la hija del herrero por aquel entonces pues, en ese momento, aquel pobre holgazán estaba completamente borracho durmiendo sobre un montón de sacos de nabos (una chica que más tarde se convertiría en una importantísima escultora y cuyas obras en fundición llegarían a recorrer el mundo)―; pese a los más artesanales avances en materia de sujeción de veletas en lo alto de campanarios, aquel gallo pudo experimentar por primera vez en su metálica y oxidada existencia la alegría, qué digo alegría ¡la absoluta felicidad! de poder revolotear sobre los tejados del pueblo, sobre los campos y sobre las aguas del turbulento río que siempre contemplara desde su atalaya de privilegios.

Pues por vez primera aquel gallo fue tan, tan, tan feliz, que pudo surcar los cielos para su deleite y satisfacción al igual que sus hermanas, todas y cada una de las aves del cielo, tomado en los brazos de los fuertes vientos que aquel día se desataron sobre el pueblo…; antes de ir a clavarse, con precisión quirúrgica, sobre la destartalada cabaña de herramientas en donde la vieja ―y casi siempre borracha― Madame Theress había enterrado, bajo las tablas del piso, un enorme tesoro en forma de monedas de plata que databan de La Guerra Civil Americana; la misma que le costó un serio disgusto al Señor Pike, haciéndole huir hacia el norte en aquel carro suyo tan bonito, con sus iniciales grabadas y todo en el pescante con letras doradas… y que ya he mencionado con anterioridad.

La cabaña, atravesada con exactitud justiciera, quedó completamente destrozada, mostrando tan solo a un enorme gallo de metal sobresaliendo por el tejadillo con las patas vueltas para arriba, y que para la vieja Theress tenía cierta semejanza con una enorme espadón portado por al arcángel Miguel que una vez viera al visitar una de las iglesias en la región católica, al otro lado del río. Tras estos sucesos, aterrada por tal certero designio divino, tan claro y evidente como un destello de magnesio en un pasillo a oscuras, la señora donaría posteriormente todo aquel buen montón de plata a la residencia de ancianos local y ya no dejaría de visitar de forma regular la iglesia hasta el día en el que, ya un poco más sobria, se despediría de este mundo… también un poquito más tranquila.

Mientras tanto, no muy lejos de allí, una preciosa vaca Ayrshire llamada Reina Victoria en honor a tan distinguida monarca (sin tener muy claro sobre quién recae el honor exactamente), de pelaje castaño y blanco y que pastaba tan feliz como una lechuga recién regada en los verdes campos del condado, sintió en la punta del rabo el advenimiento de los nuevos vientos que soplaban sobre la región y que en ese momento hacían reír de alborozo a un gallo eólico no mucho más allá de donde alcanzaba su vista. En su instinto milenario, transmitido en la enciclopedia secreta de toda su ascendencia materna y paterna, se iluminó la idea consciente de que algo bueno y valiente estaba a punto de suceder, lo que la hizo mugir de satisfacción pues, ¡caramba!, ¡ya era hora de que pasara algo! Viendo que todo estaba bien, asintió, pues se dio cuenta de que todo estaba siendo ordenado tal y como ella misma ―así constaba en su memoria genética― un día había decidido en el principio de los tiempos al crear el mundo, llenándolo de verdes pastos para todas y cada una de sus amigas y amigos. “Compartir es vivir”, se repitió a sí misma una vez más, satisfecha de su suerte y de la sabiduría de sus ancestros.

Pasó por allí una pequeña mofeta de pelaje negro y brillante, con su banda lisa y clara como un rayo de luna, y un amor desmedido por la fragancia de-todas-las-flores-de-todos-los-campos-de-todos-los-prados-de-este-mundo. Allí se deleitaba con el paisaje más maravilloso de toda la tierra y en su rostro, resplandeciente, se adivinaban los primeros efectos de aquella nuestra, como veremos, ya algo mágica ventisca. Si no era pariente del de Bambi poco, realmente poco le faltaba.

Al escuchar el feliz mugido reparó en la preciosa Ayrshire ―cuyo bisabuelo por parte de madre, por cierto, había ganado un montón de premios y había engendrado a todo un rebaño enterito, moscas incluidas― nuestra preciosa mofeta descubrió que no hay en este mundo una mirada más dulce y enternecedora que la de una vaca pastando sola en un campo de más de 2.000 hectáreas. Y así, sentándose cómodamente sobre los tiernos tallos de hierba, se dispuso a contemplar a su nueva amiga y a tratar de cantarle canciones en su secreta y hermosa lengua. Yo no hablo de amor carnal ni mucho menos, mundo este empeñado en psicoanalizarlo todo y en retorcer mediante las crueles clavijas del cinismo el más simple de los gestos; yo hablo de pura y simple amistad, de cariño inmenso e incluso, de amor auténtico; aquel que permite que dos seres puedan estar el uno junto al otro sin preocuparse por lo que estén comentando en ese momento en ninguna red social, y no ese amor que venden desde hace ya bastante tiempo en todas partes como un producto más de consumo.

De todo aquel amor mutuo y de aquella amistad coqueteando con el murmullo apagado de un fuerte viento del nordeste, surgió una de las relaciones más extrañas que se recuerdan en mi extensa colección de mitos, y que ya detallaré en profundidad en alguna otra ocasión. Basta decir, que nuestra preciosa vaca empezó a producir más leche de lo habitual y con unas características un tanto “especiales”.

Un poco más al oeste, en el otro extremo del pueblo, Madame Lorraine se afeitaba las piernas con una Gillette a la vista de todo el mundo, pues tal era su costumbre, sentada en un sillón de mimbre en el porche de su casa; también junto a la carretera que atravesaba el pueblo, hasta arriba de socavones. Una costumbre que mantenía desde que se tiene recuerdos de sus, antaño, bonitas piernas. La señora lo vio venir como quien ve llegar a la estampida, no teniendo sin embargo, el suficiente tiempo para poder reaccionar. La fuerte brisa, cálida y seca, la envolvió por completo, manos, piernas y Guillette, haciéndola salir disparada en busca de su marido al enorme silo de grano donde sabía que podía encontrarlo en aquel momento. Allí lo encontró de hecho, un poco confuso y algo atontado por el súbito vendaval que se estaba ensañando sobre la parte superior del silo que se elevaba sobre los campos como el más orgulloso motor cohete del programa Apollo. Allí lo llamó una sola vez por el mote que le tenía desde antes de casados, que hace lustros que no empleaba, y allí yacieron sobre y entre un montón de mazorcas de maíz, toneladas de avena y montañas y montañas de tomates que se fueron espachurrando para deleite de los dos recién reunidos amantes pese a haber dormido juntos cada noche en la misma cama los últimos 33 años.

La noche de aquel mismo día, un muchacho de ojos tan negros como el fondo de una lata de café se encontró la ventana de la habitación de la hija de los Lefebvre abierta de par en par pese al vendaval, y una velita sobre el alféizar que, de forma inaudita, no se apagaba bajo ninguna circunstancia. A buen seguro que en ningún otro momento el chaval se hubiese atrevido a escalar como un gato por el rosal, arañándose hasta los límites de la realidad, y a asomar la nariz por la ventana de la que, desde hace más de dos años, conseguía sacarle los colores con una sola y única mirada. Un destello que tenía lugar en cada momento que esto sucedía y que parecía atravesarlo como un hilo incandescente atraviesa el poliestireno. Desde aquel día sus miradas seguirían provocando el mismo efecto al cruzarse, aunque por razones más relacionadas con lo que se desarrolló a partir de aquella tarde. Un muchacho que nunca tuvo que buscar en ningún otro sitio al amor de su vida es un hombre con suerte.

En la residencia de ancianos Marie Carillón, la discusión se estaba prolongando hasta bien entrada la madrugada. Para Jean Louis no importaban demasiado las razones por las cuales no había llovido el año que ardió el ayuntamiento hasta no formar más que montoncitos de cenizas de no más de dos palmos, o de si el año que se cayó el árbol sobre la casa del alcalde por designio divino no se recogieron más de tres sacos de avena por hectárea y de si las vacas habían dejado de dar leche mientras el alcalde, escayolado de pies a cabeza, maldecía a todos los tabernáculos del mundo en donde se obrara el santo oficio.

Como autista que era, Jean Louis sólo atendía a sus propios asuntos hasta que, de la mano de otra residente que hasta el momento también había vivido sobre la árida superficie de la luna que formaba todo su pasado, allí donde las luces del atardecer se funden con las del amanecer en el despertar de un crepúsculo que danza junto a la aurora en un abrazo tan único como especial, subió las escaleras hasta sus vacías, y por muchas horas más tranquilas, habitaciones para entregarse a una danza desconocida pero sublime. Una danza que le ha dado al mundo su color y forma lo que es, lo que debería ser y todo lo que será alguna vez en un futuro distante.

Más tarde se desatarían otros acontecimientos que es muy digno de comentar, pero que por extensos, dejaré para otra ocasión. Baste decir que la leche que servían en aquellos humeantes tazones cada mañana provenía de la misma granja en la cual Reina Victoria pastaba alegremente mientras charlaba junto a su nuevo amigo. Y que el dinero de un tesoro escondido ayudó a restablecer antiguas costumbres y hasta lujos largo tiempo olvidados en aquel mismo lugar.

Pues aquella tempestad cubrió de horizonte a horizonte las praderas más verdes que jamás había visto en toda mi vida como un paraguas que describiese su propia sombra indistinta, una sombra que, sin ser ni demasiado amenazadora ni demasiado guardiana, oscureció cada rincón, iluminándolo al mismo tiempo de un nuevo influjo; el que sólo puede encontrarse en todo aquello que es producto de la pasión.

Porque aquel día tan especial, pocos días después de ese otro día en el cual los habitantes de la región se consagran en dar las gracias al todopoderoso ―algo a regañadientes eso sí― por los dones que éste hubiese concedido a lo largo de todo el año ―también a regañadientes, lo cual termina con el asunto en tablas por ambas partes―, sucedieron unos sucesos que de tan extraños algunos prefieren callar y otros más que callar lo que no consiguen es evitar ruborizarse al recordar algunos de ellos. Pero, mucho más que menos, por alguna extraña razón toda aquella furia producto de una tarde de tempestad, única rúbrica que le da al mundo la personalidad que necesita en cada instante, sólo trajo cosas buenas y hermosas que, flotando levemente, vinieron para depositarse de forma imperceptible sobre cada tallo de hierba, sobre cada ramita cubierta de escarcha y sobre los tejados de un buen montón de personas que sueñan tal y como hacen casi todas las personas de este mundo.

Aquella extraña tempestad trajo sobre aquel buen montón de tejados un buen montón de caos, un algo de locura, una pizca de deliciosa demencia y toneladas de delirantes pensamientos. En todo ello había también un poco de amor, bastante de hecho, aunque nunca parezca suficiente.

Pero lo que de verdad allí hubo aquel día fue, con gran diferencia, una insólita, inesperada y enorme cantidad de pasión. Una pasión que jamás se hubo visto antes. Que ni es tan amenazador como lo pintan algunos ni tan dañino si no se pierde el control, que siempre resulta tan delirante, amado compás que al viento ayuda a mecer este nuestro mundo dándole lo que lo sostiene y en todo esto…, en todo esto yo, por más que me esfuerzo, por más que lo intento, aún no consigo acostumbrarme a estar sin ti… Porque si es verdad lo que dicen de que el mundo tiene su propia banda sonora, resulta que en la pasión está la percusión, dándole ritmo a todo el conjunto; pues son sus latidos los únicos que la ayudan a respirar cada día; igual que a mí.

No es del todo cierto que no haya siempre una causa en lo que concierne a los asuntos de la naturaleza puesto que, en ocasiones, misteriosas fuerzas operan más allá del entendimiento y cuyo propósito no conseguimos imaginarnos siquiera. Lo más misterioso de este caso en concreto y que todos, excepto tú y yo, desconocen hasta ahora es que todo aquello tuvo un punto de origen.

Ya que, y no se lo cuentes a nadie, al caer el sol tras otro hermoso día, nuestra querida vaca Reina Victoria entró en el establo y se percató de que en una esquina estaba otra vez la hija del granjero jugando entre la paja, como solía ser habitual desde hacía ya algún tiempo. Allí, desde hace también algún tiempo la niña escondía su pequeño tesoro. Algo que mantenía oculto en un pequeño escondrijo del viejo establo, repleto de lugares maravillosos para que un niño encontrase allí todo lo necesario para dejar volar su imaginación.

La niña mantuvo la tapa ligeramente levantada hasta que el último jirón de niebla volvió a meterse en la cajita de madera. El rostro de mujer tallado sobre la tapa parecía sonreír levemente ahora, habiendo perdido parte de su característica seriedad junto a una pizca de cinismo y que le otorgaba un aire tan enigmático como extraordinario, pareciendo desprender por sí misma todo un mágico influjo que se transcribía en absoluta fascinación.

Pues la niña había encontrado hace días aquel pequeño objeto con el detalle de un rostro tan inexpresivo como enigmático tallado en su tapa, y cuya femineidad parecía contemplarte trasfiriendo un cierto aire de desdén, mientras jugaba entre los restos de un viejo carro de caballos que desde hace muchos años se mantenía bastante olvidado entre otro buen montón de trastos. Regalos del pasado que yacían, como tantos otros, en lugares olvidados del presente. Para su asombro, hurgando en lo que una vez fuese el pescante del carro ―y donde aún se podían leer las iniciales A. P. talladas en lo que tiempo atrás fueron unas bonitas letras doradas― descubrió que éste disponía de un doble fondo y que allí descansaba un pequeño tesoro olvidado envuelto en un gran pañuelo bordado con encaje sobre el que no parecía haber transcurrido el paso del tiempo.

Cada vez que la abría, ésta exhalaba un leve vaho que a los pocos segundos se transformaba en una vaporosa neblina la cual, bajando por sus piernas y extendiéndose sobre el suelo, parecía anhelar tanto como ella recorrer el mundo entero explorando cada uno de sus rincones. Pero lo mejor de todo es que desde que comenzó a abrirla empezaron una sucesión de cambios y una consecución de hechos inexplicables, con frecuencia bastante divertidos, que transformaron su vida en un camino del que jamás antes ningún otro niño o niña de este mundo tuvo siquiera oportunidad de experimentar.

La vaca Reina Victoria, viendo todo esto, asintió una vez más, satisfecha, mientras mugía de satisfacción rumiando al tiempo otro bocado que aprovechaba desde la merienda, repitiéndose a sí misma que todo iba viento en popa e iba saliendo como ella y sus antepasados habían planeado.

Tras el paso de la tempestad ya nada volvió a ser igual en el condado, y aunque su influjo no fue casualidad, sí es verdad que la misma naturaleza tuvo su propio libre albedrío para tomar unas cuantas decisiones por sí misma aquel día. Decisiones que, junto al imperceptible guiño de un pequeño dios olvidado, transformarían para siempre las vidas de las gentes marcando un nuevo destino a partir de aquel momento. Especialmente para una niña que más adelante sería consciente de que el norte magnético de su propia brújula estaba más allá, en un lugar mucho más especial y muchísimo más fascinante, que el del resto de sus semejantes.

Edanna

10 de julio

Información Bitacoras.com…

Valora en Bitacoras.com: “Tiene la felicidad el hábito y tal vez el compromiso de, al menos una vez en la vida, darle la oportunidad a todo hombre y toda mujer de encontrar el camino que le lleve a su propia utopía particular. Una, al parecer, ju……